本行事には、日本技術士会正会員の技術士5名、準会員の修習技術者1名、非会員の技術者1名が参加しました。参加者の年齢層は30代から40代で、技術者倫理の実践に向けた講義とグループワークを通じて学びを深める構成となりました。

講義パート

講義は、倫理委員会の技術士(水産部門)である上野康弘委員による仮想事例を題材としたものでした。この仮想事例では、技術士が直面する可能性のある倫理的課題を取り上げ、それに対する改善例を提示しつつ、倫理的な意思決定の困難さや実践の重要性について説明されました。

冒頭、上野委員は、最近の企業における自主検査の不正事例について言及し、営利企業が検査の効率化を求められる厳しい環境下では、内部の検査担当者が必要な検査を省略するなどの不正を行いがちであることを指摘しました。続いて、仮想事例を用いて、内部担当者が規則に従った迅速な通報やコンプライアンスの徹底を強行しにくい状況下では、どのように行動すべきかについて問題提起しました。

その中で、問題解決のためには、現場の状況を構造的に把握すること、関係者間の信頼関係を醸成するために時間をかけること、情報のフィードバックを通じて規則遵守の仕組み自体を改善し、現場の担当者に対して規則遵守の重要性や意義を丁寧に説明して理解を促すことが重要であることを示しました。この内容は、参加者に深い気づきを与えました。

グループワークパート

後半のグループワークでは、青年技術士支援委員会が用意した仮想シナリオに基づくロールプレイを行いました。まず、個人ワークとして、それぞれの登場人物になりきり、その人物の立場で「大切にしているもの」を分析し、価値観を優先した場合の行動とその結果について考察しました。その後、技術者倫理綱領に則った場合の行動についても同様に考え、価値観に基づく行動と倫理的行動の違いを対比しました。

ロールプレイは2ラウンド実施されました。1ラウンド目では「各登場人物がそれぞれの価値観を優先する」という条件下で進められ、単純明快な倫理的行動の実践が困難であることを体験しました。2ラウンド目では「技術者倫理綱領に沿った歩み寄りを行う」という条件が追加され、立場や価値観を尊重した建設的な議論が展開されました。例えば、相手の立場を理解しつつ妥協案を模索する姿勢が求められました。この過程を通じて、関係者全員が技術者倫理の視点を共有することの重要性が実感されました。

全体のまとめと講評

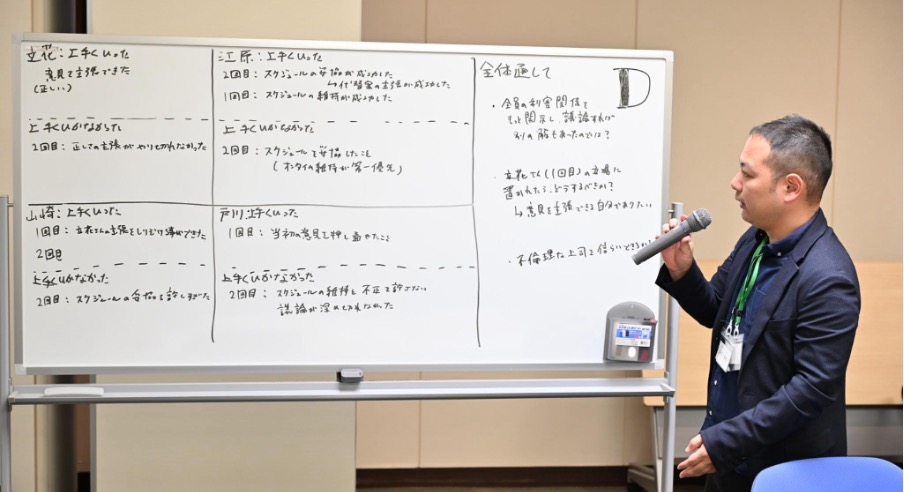

ロールプレイ後、参加者はグループに戻り、個々の登場人物の視点で上手くいった点や課題について振り返りました。各グループの代表者が発表を行い、参加者間で学びを共有しました。

最後に上野委員から講評がありました。上野委員は、品質不正の現場では、責任がしばしば職位の低い者に押し付けられる傾向があることに注意を促されました。また、参加者自身が将来、実務者や監督者として不正の連鎖に巻き込まれないよう慎重な行動が求められると述べられました。さらに、技術者倫理の実践において、予防倫理を超えた対応の必要性が示唆されました。

今回の行事を通じて、参加者は技術者倫理の実践に必要なスキルと視点を深めることができました。倫理を学ぶことへの堅苦しいイメージを払拭し、より現場に即した倫理的行動の意義を再認識する機会となったとすれば幸いです。

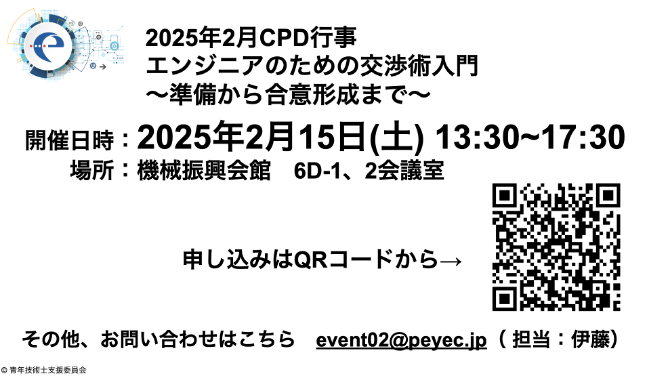

2月CPD行事のご案内

今回の行事を通じて、参加者は技術者倫理の実践において「現場の状況をよく見る、よく聞く、背景関係をよく考える」といった基本的姿勢の重要性を深く学びました。同時に、不適切な状況に直面した際、信頼関係を築きながら関係者間で合意形成を図ることの難しさも体感されました。これらは、単に個人として倫理的に正しい行動を選択するだけでなく、複数の利害関係者と協働しながら解決策を模索する力が求められる現場の現実を反映しています。

こうした学びを踏まえ、次回(2/15土PM)のCPD行事では「エンジニアのための交渉術入門~準備から合意形成まで~」をテーマに、交渉スキルの基礎を学びます。現場で直面する利害や価値観の対立を整理し、建設的な議論を通じて合意形成を図るプロセスに焦点を当てた内容です。また、交渉の実践を通じて、技術者倫理の学びを現場でより効果的に活かす方法についても深めることができるでしょう。

ロールプレイを交えた実践的なプログラムをご用意しておりますので、ぜひこの機会にご参加いただき、日々の業務やプロジェクトに役立つスキルを身につけてください。お申し込みや詳細については、追ってお知らせいたします。

以上

青年技術士支援委員会 委員 鳥形啓輔(金属部門)